في يومنا هذا، لم يعد هناك خلاف على أنّ النّشاط البدنيّ لا يقتصر على تعزيز الصِّحّة الجسديّة فحسب؛ بل يُسهم أيضًا في تحسين القدرات الإدراكيّة والذّهنيّة. على الرّغم من أنّ جميع الآليّات الفسيولوجيّة الدّقيقة الّتي تربط بين ممارسة الرّياضة ووظائف الدّماغ لم تُكشَف بالكامل بعد؛ إلّا أنّ الدّراسات المتوفّرة حتّى الآن تُظهر أنّ لهذه الممارسة تأثيرات واسعة النّطاق، تمتدّ لتشمل بُنًى دماغيّة، أنسجة، وعمليّات بيولوجيّة متعدّدة داخل الجهاز العصبيّ وفي أنظمة حيويّة أخرى مجاورة. وتشمل هذه التّأثيرات تعزيز تكوُّن الأوعية الدّمويّة، تشكُّل المشابك العصبيّة، وحتّى توليد خلايا عصبيّة جديدة داخل الدّماغ. كما تُسهم التّمارين البدنيّة في تعزيز اللّدونة العصبيّة (Neuroplasticity)، وهي عامل أساسيّ في كفاءة الدّماغ وقدرته على التّكيّف، حتّى في حالات الإصابة أو الضّرر العصبيّ.

ما هي “الذّاكرة العاملة”؟

تُعدّ الذّاكرة العاملة أحد المكوّنات الجوهريّة في قدراتنا المعرفيّة، وهي شكل من أشكال الذّاكرة قصيرة المدى الّتي تتيح لنا تخزين المعلومات ومعالجتها بشكلٍ مؤقّت، لغرض تنفيذ مهامّ ذهنيّة فوريّة، مثل: إجراء محادثة، حلّ المشكلات، التّنقّل، والمزيد. المعلومات المخزّنة في الذّاكرة العاملة تكون متاحة لفترة وجيزة فقط، وإن لم تُكرّر أو يُعاد استخدامها خلال وقت قصير، فإنّها تُنسى ولا تُحفظ في الذّاكرة طويلة المدى. في الأبحاث العلميّة، تُقيَّم الذّاكرة العاملة بناءً على سعتها، أي كمّيّة المعلومات الّتي يمكن الاحتفاظ بها في الذّاكرة في لحظة معيّنة.

يعتمد علماء الأعصاب والسّلوك اختبارات مخصّصة لقياس هذه القدرة، مثل عرض سلسلة مكوّنة من ثماني أرقام أو أكثر على التّوالي، ثمّ يُطلَب من المشاركين تكرار التّسلسل كما هو– أو بترتيب عكسيّ من النّهاية إلى البداية.

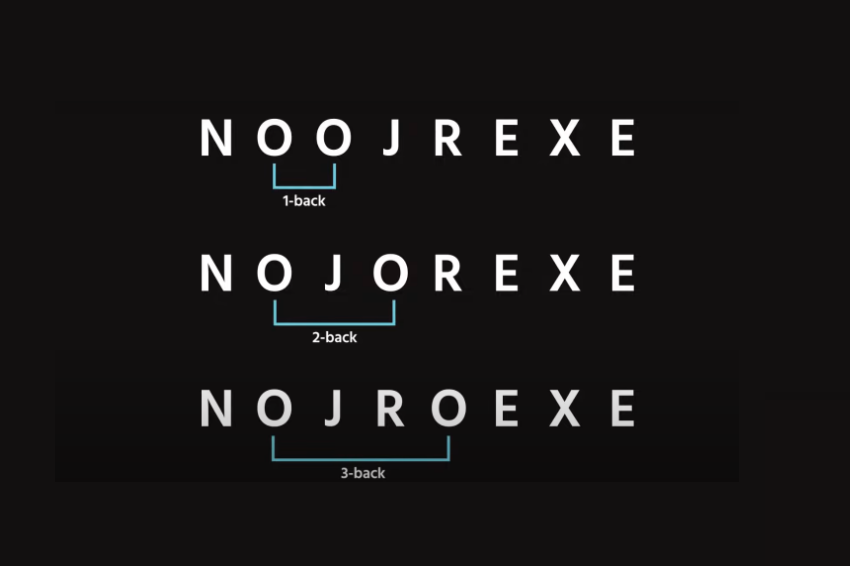

من الأمثلة الأخرى المعروفة اختبار يُعرف باسم “N-back”، وفيه يُعرَض على المشاركين سلسلة من المنبّهات، ويُطلَب منهم التّعرّف بشكلٍ فوريّ على الحالات الّتي يتطابق فيها المنبّه الحاليّ مع منبّهٍ ظهر قبل N مرات، أي بفاصل زمنيٍّ ثابت يُحدَّد مسبقًا. ونظرًا لأنّ السّلسلة تتقدّم باستمرار، يتعيّن على المشاركين تحديث المعلومات المخزَّنة في الذّاكرة العاملة بشكلٍ متواصل من أجل أداء المهمّة بنجاح. على سبيل المثال، تُعرَض الأحرف التّالية واحدًا تلو الآخر على الشّاشة: أ، س، د، س، أ، ب، ج، ويُطلَب من المشارك تحديد اللّحظة الّتي يظهر فيها حرف يطابق حرفًا ظهر قبل أربع خطوات. في هذه الحالة، يكون N = 4، والإجابة الصّحيحة هي الحرف “أ”، لأنّه ظهر مجدّدًا بعد أربع خانات من ظهوره الأوّل. ولو حُدِّد للمشارك في نفس التّسلسل أنّ N = 2، فإنّ الإجابة ستكون الحرف “س”، لأنّه ظهر مجددًا بعد خانتيْن فقط من ظهوره السّابق.

يُعرَض على المشاركين تسلسل منبّهات، ويُطلَب منهم التّعرّف على اللّحظة الّتي يتطابق فيها المنبّه الحاليّ مع منبّه ظهر قبل N مرات. في المثال المعروض أمامنا، المنبّه المتكرّر هو الحرف O، ويظهر مرّة أخرى بعد خطوة واحدة في الصّفّ العُلويّ، وبعد خطوتين وثلاث خطوات في الصّفوف الّتي تليه | من فيديو تابع لـLabvanced.

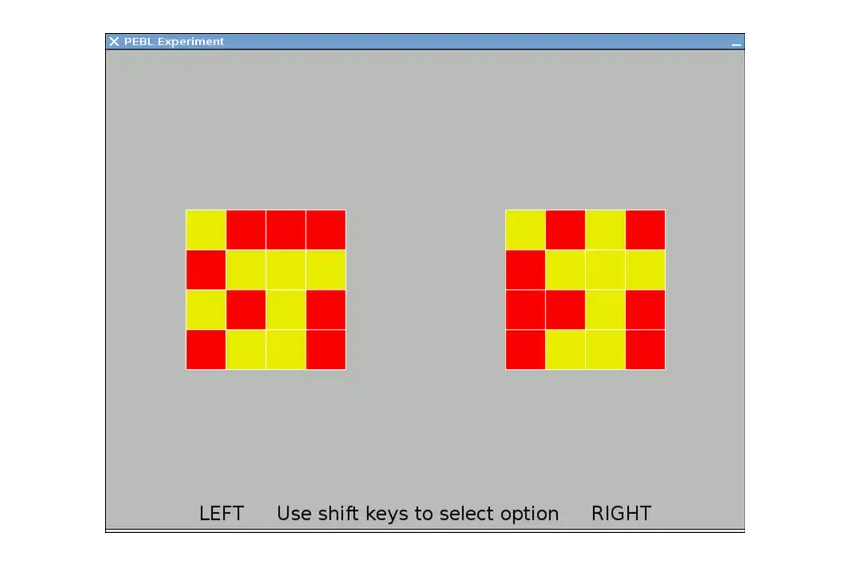

نظرًا لمحدوديّة الذّاكرة العاملة في عدد العناصر الّتي يمكنها الاحتفاظ بها في لحظة معيّنة، تصبح المهامّ الّتي تتطلّب قيمة N عالية أكثر صعوبة، إذ تستلزم سِعة ذاكرةٍ أكبر. ومع ذلك، لا تهدف جميع الاختبارات إلى قياس السِّعة فقط؛ فعلى سبيل المثال، في مهمّة تُعرف بـ”المطابقة المؤجَّلة للنّموذج الأصليّ” (Delayed match-to-sample)، يُطلب من المشاركين حفظ نمط مكوَّن من مربّعات ملوّنة، ثمّ التّعرّف عليه لاحقًا من بين عدّة أنماط بعد فترة زمنيّة. وتُستخدم فترات تأخير متفاوتة في هذا النّوع من المهامّ لقياس المدّة الّتي يمكن خلالها الاحتفاظ بالمعلومة في الذّاكرة العاملة.

يُطلَب من المشاركين حفظ نمط مكوَّن من مربّعات بألوان مختلفة، ثمّ التّعرّف عليه بعد فترة تأخير معيّنة. مثال على هذه المهمّة | ويكيميديا، Spendingallmytime

إنّها مجرد رياضة

يُطلَب من الرّياضيّين إظهار مستوى عالٍ من الكفاءة، بدنيًّا وذهنيًّا على حدّ سواء. ففي رياضاتٍ مثل كرة القدم، كرة السّلّة، أو التّنس، يعتمد اللّاعبون على الذّاكرة العاملة لتتبّع تحرّكات اللّاعبين الآخرين، كما يحتاجون إلى استرجاع سريع للمعلومات ذات الصِّلة بهدف اتّخاذ قرارات استراتيجيّة فوريّة.

أظهر بحث نُشر عام 2021 أنّ متسلّقي الجبال المحترفين يحقّقون أداءً معرفيًّا أفضل من المبتدئين في اختبارات متعلّقة بتسلّق الجبال، بما في ذلك مهامّ ترتبط بالذّاكرة. وبالمثل، أظهرت دراسة أخرى تناولت الذّاكرة العاملة لدى لاعبي كرة القدم أنّ المحترفين سجّلوا نتائج أفضل في المهامّ المعرفيّة المرتبطة باللّعبة مقارنة باللّاعبين الهواة. لا تُعدّ هذه النّتائج مفاجئة، إذ من الطّبيعيّ أن تؤدّي الخبرة الممتدّة في مجالٍ معيّن إلى تفوّق في المهارات المعرفيّة ذات الصِّلة.

لكن يبقى السّؤال المطروح: كيف سيكون أداء الرّياضيّين في مهامّ تتعلّق بالذّاكرة العاملة، حين لا تكون هذه المهامّ ذات صلة مباشرة بمجال تخصّصهم الرّياضيّ؟ وبصيغة أعمّ: هل يمكن لممارسة الرّياضة أن تُسهِم في تحسين الذّاكرة العاملة بشكلٍ عامٍّ؟

الذّاكرة العاملة ضروريّة لاتّخاذ القرارات الاستراتيجيّة أثناء المباريات. لاعبو كرة القدم في الملعب | Shutterstock، Gorodenkoff

ماذا يقول البحث؟

في نهاية العام الماضي، نشر باحثون من فنلندا تحليلًا تلويًّا (Meta-analysis) -وهو دراسة موسّعة تجمع نتائج 21 دراسة مختلفة، شملت مجتمعةً 1,455 مشاركًا- وقد تناول هذا السّؤال البحثيّ تحديدًا. افترض الباحثون أنّ الرّياضيّين يتمتّعون بتفوّقٍ في الذّاكرة العاملة يمكن “نقلها” إلى مجالات عامّة أخرى. لاختبار هذه الفرضيّة، خضع جميع المشاركين لمهامّ تتعلّق بالذّاكرة العاملة العامّة، غير المرتبطة بالرّياضة. صُنِّف المشاركون إلى ثلاث مجموعات: رياضيّون نخبويّون يتنافسون على المستوى الوطنيّ أو الدّوليّ؛ رياضيّون هواة يمارسون التّدريب بانتظام بهدف التّنافس؛ وأشخاص غير رياضيّين شكّلوا مجموعة المقارنة. كما درس الباحثون الفروقات المحتملة بين أنواع الرّياضات، مثل الجماعيّة مقابل الفرديّة، والأنشطة الهوائيّة (aerobic) مقابل اللّاهوائيّة (anaerobic).

وفقًا لنتائج الدّراسة، تفوّق الرّياضيّون بالفعل في اختبارات الذّاكرة العاملة العامّة، لكن الفروق بين المجموعات كانت طفيفة. غير أنّ هذه الفروق تضاعفت عند مقارنة الرّياضيّين بمجموعة ضابطة جديدة تألّفت من أفراد يتّبعون نمط حياة خامل، أي يقضون معظم وقتهم في الجلوس، ممّا يُبرز التّأثير السّلبيّ الواضح لهذا النّمط من الحياة على الأداء الذّهنيّ.

ومع ذلك، لم تشمل المقارنة في الدّراسة مجموعة من الأفراد الّذين لا يمارسون رياضة تنافسيّة، ولكنّهم يشاركون بانتظام في نشاطٍ بدنيّ يوميّ، مثل: التّمارين في صالة الألعاب الرّياضيّة، أو المشي، أو حضور صفوف اليوغا والبيلاتس. ورغم علمنا بأنّ هذا النّوع من النّشاط مفيد ومهمّ للصّحّة الجسديّة، إلّا أنّ السّؤال يظلّ مطروحًا: هل يمكن أن يُسهم أيضًا في تحسين الذّاكرة العاملة؟ لا تقدّم الدّراسة الحاليّة إجابة مباشرة عن هذا التّساؤل.

أجرى الباحثون مقارنة بين مجموعتيْن فرعيّتيْن ضمن مجتمع الرّياضيّين: رياضيّي النّخبة مقابل الرّياضيّين الهواة، وتبيّن أنّ أداء المجموعتيْن في اختبارات الذّاكرة العاملة كان متقاربًا. تُثير هذه النّتيجة تساؤلات حول الفرضيّة القائلة إنّ تحسّن الذّاكرة العاملة لدى الرّياضيّين يعتمد على مستوى الأداء أو المهارة؛ إذ من المحتمل أن يكون هذا التّحسّن مرتبطًا بعوامل أخرى، مثل: الاستمراريّة في التّدريب، نمط الحياة النّشط، أو التّأثيرات النّفسيّة الإيجابيّة الّتي يُنتجها الانخراط المنتظم في النّشاط البدنيّ. علاوة على ذلك، قد يُواجه الدّماغ عند بلوغ مستوى معيّن من الأداء الرّياضيّ نوعًا من “سقف التّحسين” يصعب تجاوزه في ما يتعلّق بالذّاكرة العاملة.

في هذا السّياق، يدعم مقال مراجعة نُشر عام 2013 الفرضيّة القائلة إنّ طيفًا واسعًا من الأنشطة الرياضيّة، باختلاف شدّتها وتكرارها، يُسهم بشكلٍ إيجابيّ في عمليّات التّفكير ومعالجة المعلومات. ومن هنا، يمكن الاستنتاج أنّه ليس من الضّروري أن يكون المرء رياضيًّا محترفًا كي يجني الفوائد الذّهنيّة المرتبطة بالنّشاط البدنيّ؛ إذ قد يكون الانتظام في ممارسة التّمارين كافيًا لتحقيق هذه المكاسب المعرفيّة.

لم يقارن الباحثون بين مجموعة الرّياضيّين وأشخاص لا يمارسون رياضة تنافسيّة ولكنّهم يواظبون على نشاط بدنيّ يوميّ. امرأة في صالة الألعاب الرّياضيّة | Shutterstock, NDAB Creativity

هل نوع الرّياضة حقّاً يُحدث فرقًا؟

من المحاور الإضافيّة الّتي تناولها الباحثون في دراستهم هي خصائص أنواع الرّياضات المختلفة. فقد افترضوا أنّ الرّياضات الجماعيّة، الّتي تتطلّب تنسيقًا سريعًا وتفاعلًا مستمرًّا مع عوامل متغيّرة في الوقت الحقيقيّ، قد تعزّز الذّاكرة العاملة بدرجة أكبر مقارنة بالرّياضات الفرديّة. ومع ذلك، لم تكن النّتائج في هذا الجانب ذات دلالة إحصائيّة. كما أنّ المقارنة بين الرّياضات الهوائيّة واللّاهوائيّة لم تُسفر عن نتائج حاسمة. أحد التّفسيرات المحتملة لذلك هو حجم العيّنة غير الكافي؛ فعلى سبيل المثال، حظيت الرّياضات اللّاهوائية بتمثيل محدود في الدّراسات، إذ اشتملت التّحليلات على خمسة أبحاث فقط تناولت هذا النّوع من النّشاط، ممّا قلّل من قدرة الباحثين على استخلاص استنتاجات حاسمة.

يتّضح من ذلك أنّه حتّى الدّراسات واسعة النّطاق لا تؤدّي دائمًا إلى نتائج قاطعة، ويكمن السّبب في طبيعة الدّراسات التّلويّة (Meta-analysis) نفسها؛ فهي لا تستند إلى تجربة واحدة أُجريت ضمن ظروف موحّدة، بل تدمج نتائج عدد من الدّراسات الصّغيرة، والّتي قد تختلف فيما بينها في المنهج أو أدوات القياس. فعلى سبيل المثال، قاست بعض الدّراسات في هذا التّحليل تحسّن الذّاكرة العاملة من خلال كمّيّة المعلومات الّتي تمكّن المشاركون من تخزينها، في حين ركّزت دراسات أخرى على دقّة التّفاصيل الّتي احتُفظ بها في الذّاكرة. وهذا التّباين في أدوات القياس قد يؤثّر بطبيعة الحال على النّتائج النّهائيّة. يُضاف إلى ذلك أنّ هذه الدّراسة ترصد علاقة ترابطيّة (تزامنيّة) بين الظّواهر، ولا تتيح استنتاج علاقة سببيّة. فرغم افتراض الباحثين أنّ الأنشطة الرّياضيّة تعزّز وظائف الدّماغ والذّاكرة العاملة، من المحتمل أيضًا أن يكون الاتّجاه معاكسًا، أي أنّ الأفراد ذوي الذّاكرة العاملة الأقوى أصلًا هم الأكثر قدرة على النّجاح في المجال الرّياضيّ. وهناك احتمال ثالث يتمثّل في وجود عامل مشترك يؤثّر في كلٍّ من القدرة على تذكّر المعلومات وفي الميل إلى ممارسة النّشاط البدنيّ. لذلك، ومن أجل فهمٍ أعمق للعلاقة بين النّشاط الرّياضيّ والوظائف المعرفيّة، هناك حاجة لإجراء دراسات تدخّلية مُحكَمة ومضبوطة.