عندما يصطدم الضّوء بالمادّة

مرور 120 عامًا على صدور مقالة ألبرت آينشتاين الرّائدة حول الأثر الكهروضوئيّ، وحصوله على جائزة نوبل

بحث الإنسان منذ فجر التّاريخ، وهو يرى مندهشًا الصّور والأشكال الّتي تتَدحرج بها الطّاقة، ودون أن يفهم الفيزياء الّتي تقف من وراء ذلك، عن طرق لاستغلال هذا التّدحرج وتحويل الطّاقة من صورة إلى أخرى. من عجلات المياه إلى السّدود والعنفات (التّوربينات)، الخيل الّتي تجرّ العربات، محرّكات المركبات، البطّاريّات الصّغيرة والكبيرة، والخلايا الشّمسيّة الّتي تُحوّل الطّاقة الشّمسيّة إلى طاقة كهربائيّة.

اكتشف الفيزيائيّ الفرنسيّ إدموند بيكيريل (Becquerel) ظاهرة التّأثير الفولت ضوئيّ قبل حوالي 200 سنة، وربما لم يقلقه السّؤال حول إمكانيّة تسخير الطّاقة الشّمسيّة لإنتاج الكهرباء وكيفيّة ذلك. مرّ حوالي سبعون عامًا آخر قبل أن يضع ألبرت آينشتاين الأسس النّظريّة لفهم الظّاهرة. يرتبط الأثر الكهرضوئيّ، الّذي حاز بفضله ألبرت آينشتاين على جائزة نوبل، ارتباطًا وثيقًا بالتّأثير الفولت ضوئيّ، بالرّغم من الفارق البسيط بينهما.

التّفسير الّذي حلَّ لغزًا فيزيائيًّا طويل الأمد: لماذا تستطيع موجات معيّنة إطلاق الإلكترونات من المادّة؟ طابع بريديّ صدر في ألمانيا (الغربية) سنة 1979 يُبرز الأثر الكهروضوئيّ | المصدر: Galyamin Sergej, Shutterstock

أمواج من الفهم

لقد درس آيزيك نيوتن، قبل بيكيريل وآينشتاين بوقت طويل، خبايا الطّبيعة بالشّكل الّذي أدركه الإنسان في ذلك الوقت: الحركة، الحرارة والضّوء. لم يعرف نيوتن بالطّبع شيئًا عن الكهرباء، إذ أنّ النّظريّة الكهرومغناطيسيّة ولدت في أواخر القرن الثّامن عشر. اعتُبرت البصريّات آنذاك مجالًا علميًّا مستقلًّا، ولم يكن الرّبط بين الضّوء وبين المجالات الفيزيائيّة الأخرى من الأمور البديهيّة. اعتقد نيوتن حينئذ بأنّ الضّوء مُكوّن من جسيمات.

لم تتوفّر، على مرّ بضع قرون من الزّمن، معطيات تدحض فهم نيوتن للضّوء. أخذ، على الرّغم من ذلك، يتطوّر خلال القرن التّاسع عشر الإدراك بأنّ الضّوء ليس ظاهرة جسيْميّة؛ وإنّما هو عبارة عن موجة، واستطاع هذا الفهم تفسير ظواهر بصريّة كثيرة. صار هذا التّوجّه هو السّائد بالنّسبة لطبيعة الضّوء عشيّة القرن العشرين. غير أنّ هذا التّوجّه لم يتمكّن من تفسير ظاهرة الأثر الكهروضوئيّ.

أحد مقاييس الموجة هو أقصى ارتفاع تصل إليه فوق نقطة منتصفها. يسمّى هذا الارتفاع بسِعة الموجة. ويسمّى تربيع هذا الارتفاع بشدّة الموجة، وتتعلّق طاقة الموجة، وفق ميكانيكا الأمواج، بشدّتها، فالموجة العالية في البحر أشدّ من الموجة المنخفضة، وتزداد طاقة الولد الّذي يجلس في أرجوحة مع ازدياد الارتفاع الّذي تصل إليه الأرجوحة.

من المتوقّع، وفقًا لذلك، أن تنطلق شحنات كهربائيّة من المادّة الفلزّيّة عند تسليط ضوء ذي شدّة كافية عليها. كان هاينريخ هيرتس (Hertz) قد اكتشف في عام 1887 العلاقة السّببيّة بين الضّوء السّاقط على الفلزّ وبين الشّحنة الكهربائيّة المنطلقة منه، إذ لاحظ تكوّن شحنة كهربائيّة سالبة في محيط اللّوحة الفلزّيّة عندما سلّط عليها أشعة فوق بنفسجيّة. اتّضح من هذه التّجارب أنّ أشعّةً معيّنة فقط، وليس أيّما أشعّة، تعمل على انبعاث الشحنة من الفلزّ. لا تكفي شدّة الموجة إذًا لانبعاث الشحنات الكهربائيّة من المادّة، بخلاف ما كان متوقّعًا بالاعتماد على ميكانيكا الأمواج.

تؤدّي الطّاقة المناسبة لانبعاث الإلكترونات من ذرّات المادّة. تُستَخدم هذه الخاصّيّة في مجالات علميّة وتكنولوجيّة عديدة | الرّسم التّوضيحيّ: zizou7, Shutterstock

آينشتاين من جديد

نشر آينشتاين سنة 1905 أربعة مقالات تأسيسيّة حول ثلاثة فروع فيزيائيّة مختلفة، خُصّصَ كلّ مقال منها لموضوع آخر، وشكّل كلّ منها مَعْلمًا رئيسًا ومركزيًّا في مجاله. تمحور أحد هذه المقالات، المعنون “من وجهة نظر إرشاديّة فيما يتعلّق بإنتاج الضّوء وتحويله”، حول الطّبيعة الجسيْميّة للضّوء، عودةَ بندول التّاريخ إلى نيوتن!

ادّعى آينشتاين أنّ الضّوء يصلنا على شكل حصصٍ متفرّدة، ولا تتعلّق طاقة الحصّة الواحدة منها بسعة الموجة الضّوئيّة، وإنّما بتردّدها فقط- أي بالخاصّيّة الّتي نعتبرها اللّون في مجال الضّوء المرئيّ. تزداد طاقة الأشعّة مع ازدياد تردّد الموجة. تُسمّى هذه الحصّة المتفرّدة من الأشعة بـ “الفوتون”. مبدأ الحصص المتفرّدة، “الكوانتا”، هو أساس نظريّة الكمّ الّتي اكتسبت اسمها منه. يوجد تناسب بين عدد الفوتونات الّتي تنطلق من مصدر أشعّة في وحدة زمنيّة وبين شدّة الأشعّة.

استنبط آينشتاين ذلك كلّه من الدّيناميكا الحراريّة (الثّرموديناميكا)، واستعان بمقالةٍ سابقة لِـ ماكس بلانك (Planck) الّذي صاغ قانونًا سنة 1900 يصف طيْف طاقات الجسم الّذي يُصدِر أشعّة بجميع أطوال الأمواج (الجسم الأسود). لاحظ بلانك أنّ الأشعّة تنبعث حصصًا حصصًا (متفرّدة)، ونَسَب آينشتاين، في خطوة أخرى إلى الأمام، هذه الحصص لِلجسيمات الضّوئيّة الّتي تنبّأ بها. شكّل اكتشاف هذه الظّاهرة، الّتي تُسمّى “التّأثير الكهروضوئيّ”، فهمًا وإدراكًا عميقيْن لطبيعة الضّوء والأشعّة، فقد أدرك الفيزيائيّون في أعقاب ذلك أنّ تردّد الضّوء هو المقياس ذو الأهميّة؛ إذ يجب تسليط أشعّة ذات تردّد كافٍ، أي ذات طاقة مناسبة، على المادّة الفلزّيّة من أجل انتزاع الإلكترونات من ذرّاتها في حال كانت هذه الإلكترونات مجذوبة بقوّة كبيرة إليها. يُسمّى الفارق بين طاقة الإلكترون المرتبط بقوّة بالفلزّ وبين طاقته بعد إفلاته من هذا الإرتباط بِـ “دالّة شغل” الفلزّ.

لن ينبعث أيّ إلكترون عند تسليط أشعّة طاقتها أقلّ من دالّة الشّغل على المادّة الفلزّيّة. أمّا إذا كانت طاقة الأشعّة الواقعة على الفلزّ أعلى من دالّة الشّغل، تنبعث إلكترونات ومعها فائض من الطّاقة، ويتجلّى ذلك بالسّرعة المتزايدة لهذه الإلكترونات. وما هو دور شدّة الأشعّة إذًا؟ تعني الشّدّة العالية للأشعّة تدفّق عددٍ أكبر من جسيمات الضّوء الّتي تصيب الفلزّ. تؤدّي زيادة شدّة الأشعّة ذات التّردّد المناسب إلى انطلاق عدد أكبر من الإلكترونات.

يختلف الحال في التّأثير الفولت ضوئيّ، مع وجود التّشابه. تصطدم الفوتونات القادمة من الشّمس بالألواح الشّمسيّة، وتبقى الجسيمات المنبعثة المشحونة كهربائيًّا “محبوسة” داخل المادّة بدلًا من انطلاقها إلى الفضاء الحرّ. يؤدّي الفصل بين الشحنات الكهربائيّة في المادّة، أي الفصل بين الجسيمات المشحونة كهربائيًّا الّتي أُفلتت من الفلزّ وبين الجسيمات المشحونة الّتي لم تفلت منه، إلى تكوّن جهد كهربائيّ يتيح جريان تيّار كهربائيّ يمكن استغلاله على شكل طاقة كهربائيّة. يتيح لنا فهم الطّبيعة الجسيْميّة للضّوء، من النّاحية النّظريّة، فهم الأثر الفولت ضوئيّ أيضًا، مع اختلاف دقائق آليّته.

لا تنفلت الإلكترونات من المادّة وإنّما تتحرّك داخلها، فيتكوّن جهد كهربائيّ. التّأثير الفولت ضوئيّ| الرّسم التّوضيحيّ: Kidzkamba, Shutterstock

الجائزة غير الصّحيحة لمن يستحقّها

حاز آينشتاين على جائزة نوبل تقديرًا له على وضع الأسس النّظريّة لفهم ماهيّة الضّوء والأثر الكهروضوئيّ بالذّات، على الرّغم من إنجازاته الأخرى الكثيرة، وعلى رأسها نظريّات النّسبيّة الخاصّة والعامّة؛ أضف إلى ذلك، دفعه غير المباشر لمشروع مانهاتن لِتطوير أوّل قنبلة نوويّة. لم ذلك؟ فما من شكّ أنّ النّظريّة النّسبيّة هي أكثر شمولًا وأكثر أهمّيّة!

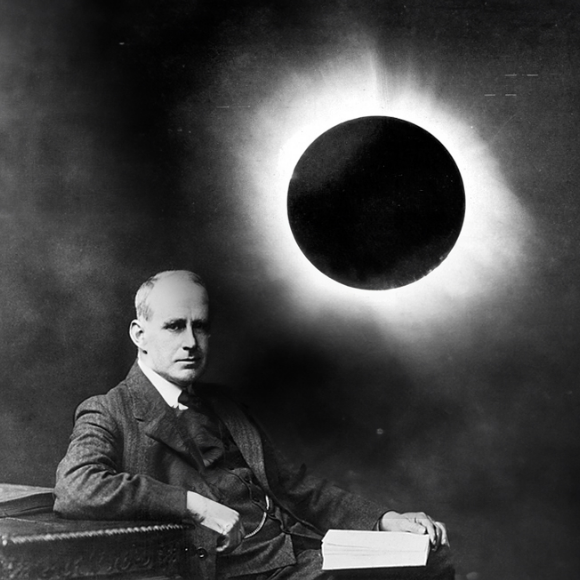

قد يكون الطّابع الانقلابيّ للنّظريّة النّسبيّة هو الّذي وقف بوجه تقبّلها من قبل جمهور العلماء، فقد مضى عدد من السّنين قبل أن تكتسب النّظريّة الرّائدة زخمًا لدى المجتمع العلميّ، وقبل أن يُقرّ منتقدوها بخطئهم. واجهت الأدلّة التّجريبيّة على صحّتها في البداية، وعلى رأسها تجربة كسوف الشّمس المشهورة سنة 1919 الكثير من الانتقاد ، ولم تُدحض هذه الانتقادات إلّا بعد فترة من الزّمن. كان المجتمع العلميّ الألمانيّ أحد المجتمعات العلميّة الرّائدة بين الحربيْن العالميّتيْن، وقد ساده شيء من اللّاساميّة الّتي أعاقت هي الأخرى تقبّل النّظريّة النّسبيّة.

تقبّل العلماء، بالمقابل، الأثر الكهروضوئيّ بسهولة، إذ قدّم هذا الأثر حلًّا لمعضلة علميّة قديمة ومُعسرة. ازدادت الضّغوطات في المجتمع العلميّ الدّوليّ سنة 1921 لمنح جائزة نوبل لآينشتاين، وأدّى الجدل حول هذا الموضوع في نهاية المطاف إلى عدم منحِ الجائزة في تلك السّنة بتاتًا. اقتنع أعضاء لجنة جائزة نوبل لموضوع الفيزياء، بعد مرور سنة، بأنّه لم يعد من الممكن تأجيل القرار المرجوّ، لكنّ الجائزة مُنحت له لسنة 1921(بشكلٍ رجعيّ) مقابل “مساهمته في الفيزياء النّظريّة، وخاصّةً الأثر الكهروضوئيّ”.

لم يُبدِ آينشتاين انفعالًا كبيرًا من حصوله على جائزة نوبل، والّتي لم تُمنح له مقابل ما حسِبه وبحقٍّ ذروة صنيعه العلميّ. مكث آينشتاين في اليابان عندما تمّ الإعلان عن فوزه بالجائزة في أواخر العام 1922، ولم يغيّر من خططه ولم يسافر لنيل الجائزة من ملك السُّويد. نقل آينشتاين بذلك، وبصريح العبارة، رسالة بأنّ النّظريّة النّسبية هي إنجازه الأكبر، كما أنّه لم يتطرّق في ما تبقّى من عمره إلى جائزة نوبل كواحدة من إنجازاته.

مرّت 120 سنة من الفيزياء منذ ذلك الحين. تحوّل الأثر الكهروضوئيّ وقرينه التّأثير الفولت ضوئيّ، بفضل استخداماتها الكثيرة، إلى إحدى لبنات أساس العلوم والتّكنولوجيا المعاصرة- بدءًا بأجهزة التّحكّم عن بعد، وصولًا للأجهزة الكهربائيّة وانتهاءً بأجهزة الرّؤية اللّيليّة. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى هل سيتحدّى العلماء في المستقبل النّهج الحاليّ، مثلما علّمنا آينشتاين النّظر إلى الضّوء بشكلٍ مختلف.