شخصيّة الراوي في الرواية والفيلم ” نادي القتال” تعاني من أرقٍ مزمِن ومُنهِك. صعوبة النوم وقلّته تعمّقان شعوره بالاغتراب والوحدة التي تلازمه يومًا بعد يوم، وتُضعف قدرته على مواجهة رتابة الحياة اليوميّة. ومع مرور الوقت، يدخل في أزمة هويّة تفقده إحساسه بالواقع وتدفع بصحّته النفسيّة إلى الانهيار. كذلك تعاني الخادمة فارِنكا، في القصّة القصيرة ” النائمة” لأنطون تشيخوف، من أرقٍ قاسٍ وحرمانٍ تامّ من النَّوْم. حيث يكلّفها مخدوموها بأعمال المنزل والمتجر في النهار، وفي الليل تسهر على رعاية الرضيع، دون أن يُتاح لها أن تغفو. ومع مرور الأيام، تنهار قواها العقليّة شيئًا فشيئًا، إلى أن تقودها حالتها إلى فعل مأساويّ: قتل الطفل، ثمّ الانغماس في النَّوْم… النَّوْم… النَّوْم.

انتزع مؤلِّفو هذه الأعمال النَّوْم من أبطالهم، ودفعوهم إلى حافّة قدرتهم على التحمّل. مع ذلك، حتّى في واقع الحياة، نادرًا ما نجد إنسانًا لم يُعانِ في وقتٍ ما صعوبةً في النوم أو اضطرابات في نمطه، حتّى وإن كانت هذه التجربة عابرةً بالنسبة إلى معظمنا.

مشهد من فيلم ‘نادي القتال’ يتحدث فيه الراوي عن معاناته من الأرق:

ما هو الأرق؟

الأرق، أو كما يُعرَف في المصطلح الطبّيّ بـ “إنسومنيا” (Insomnia)، هو اضطراب النوم الأكثر شيوعًا. تتجلّى هذه الحالة في خلل نوعيّ أو زمنيّ في نوم الليل، بحيث يستيقظ المرء في الصباح شاعرًا بالإرهاق، ويجد صعوبة في أداء وظائفه على مدار اليوم. تشمل مظاهر الأرق صعوبةً في الاستغراق في النوم، نومًا متقطّعًا، الاستيقاظ في منتصف الليل دون القدرة على العودة إلى النوم، أو الاستيقاظ المبكّر بشكل غير طبيعيّ. ولا تقتصر أعراضه على ساعات الليل فحسب، بل تمتدّ إلى النهار، إذ يعاني المصابون من التعب، الخمول، ضعف التركيز، تشتّت الانتباه، اضطرابات الذاكرة وتقلّبات مزاجيّة. بالإضافة الى ذلك، يزيد الأرق من احتماليّة الإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة، مثل السكّريّ من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدمويّة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبيّة.

تختلف الحاجة إلى النوم بين الأفراد، إلّا أنّ معظم البالغين يحتاجون ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم المتواصل كلّ ليلة. مع ذلك، فإنّ قلّة ساعات النوم لا تعني بالضرورة الإصابة بالأرق؛ فإذا كانت تلك القلّة ناجمة عن ظروف حياتيّة مثل ساعات العمل الطويلة، رعاية طفل رضيع، أو الاستيقاظات المتكرّرة بسبب ظروف أمنيّة – فإنّنا نتحدّث حينئذٍ عن نقص في النوم، لا عن أرقٍ مرضيّ.

تشير التقديرات إلى أنّ نحو عُشر البالغين يعانون من أرق مزمن، بينما يعاني واحد من كلّ خمسة أشخاص من أعراض متقطعة للاضطراب. حيث أنّ النساء، وكبار السن، والأفراد المنتمين إلى الفئات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الدنيا، أكثر عرضةً من غيرهم للإصابة بالأرق. تتباين المعايير التشخيصيّة للأرق بين الهيئات والمؤسّسات الطبّيّة، وتتغير مع مرور الوقت، إلّا أنّ المعيار المتّبع حاليًّا لتشخيص الأرق المزمن ينصّ على تكرار الأعراض ثلاث ليالٍ أو أكثر في الأسبوع، لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر. أما الأرق قصير الأمد، فيُشخّص إذا استمرّت الأعراض لفترة تقلّ عن ذلك.

يمكن أن يتجلّى الأرق في صعوبة الاستغراق في النوم، أو في نوم متقطّع، أو في الاستيقاظ خلال الليل دون القدرة على العودة إلى النوم، أو في الاستيقاظ المبكّر على نحو مفرط. امرأة تعجز عن النوم| Lysenko Andrii, Shutterstock

مَن هم الذين يعانون من الأرق؟

ينجم الأرق عن مجموعة واسعة من العوامل، أبرزها العوامل النفسيّة مثل التوتر، القلق والاكتئاب. فالأحداثُ المقلقة أو المزعجة التي نواجهها في حياتنا اليوميّة تميل إلى أن تطفو في الذهن عند اقتراب موعد النوم، فتُعيق الاستغراقَ فيه. في حالات الاكتئاب، على سبيل المثال، قد يؤثّر اضطراب توازن الموادّ في الدماغ على أنماط النوم، والقدرة على الدخول في حالة النوم. وقد يظهر الأرق أيضًا كأحد أعراض الاضطرابات العقليّة مثل الاضطراب ثنائيّ القطب (Bipolar disorder) واضطراب ما بعد الصدمة (Post-traumatic stress disorder). وبالإضافة إلى ذلك، قد تزيد بعض سمات الشخصيّة، كالسعي إلى الكمال، والطموح المفرط، أو الانطوائيّة، من احتمال الإصابة بالأرق.

ولا تقتصر أسبابه على الجانب النفسيّ فحسب، بل هناك قائمة طويلة من الأمراض والحالات الصحّيّة الجسديّة التي تسهم في ظهور الأرق، ومنها الألم المزمن، وانقطاع النفس النوميّ وصعوبات التنفّس، وأمراض الجهاز العصبيّ مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر، وأمراض القلب، والسمنة ومشاكل الجهاز البوليّ. ليس هذا فحسب، إذ تؤثّر بعض هذه الأمراض في بعضها البعض بطريقة تزيد من خطر الإصابة باضطرابات النوم. على سبيل المثال، يُعدّ انقطاع النفس النوميّ أكثر شيوعًا بسبع مرات، لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. كما أنّ الأفراد الذين يعانون من السمنة يكونون أكثر عرضةً للإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئيّ، والذي يتمثّل غالبًا بحرقة في المعدة تعيق القدرة على النوم. بالإضافة إلى ذلك، تزيد السمنة من خطر الإصابة بالربو، والذي بدوره يسبّب صعوبات في التنفس أثناء الليل. وأخيرًا، توجد علاقات معقّدة ومتبادلة بين زيادة الوزن والاكتئاب، حيث يعزّز كلّ منهما الآخر، ممّا يؤدّي إلى تفاقم الأرق بشكل أكبر.

عاملٌ آخر يتعلّق بالجنس؛ إذ تميل النساء إلى معاناة الأرق بشكل أكبر من الرجال. فالتغيُّرات الهرمونيّة التي تحدث خلال الدورة الشهريّة، وفي فترة ما قبل سنّ اليأس وأثنائها، كلّها تساهم في تفاقم الاضطراب. ويبلغ هذا الاضطراب ذروته خاصّةً في محيط سنّ اليأس، حيث تعاني العديد من النساء من هبّات ساخنة وتعرّق ليليّ مفرط يعوّق نومهنّ.

يُعدّ التقدّم في السنّ أحد عوامل الخطر المرتبطة بالأرق. فكلّما ازداد العمر، ارتفعت معدّلات الإصابة باضطرابات النوم، ولا سيما النوم المتقطّع والاستيقاظ المبكر، وهي ظواهر شائِعة بشكل خاصّ بعد سنّ الستين. في كثير من الحالات، تعود هذه الاضطرابات إلى ازدياد احتماليّة الإصابة بأمراض مزمنة مع التقدّم في العمر، وهي أمراض قد تؤثّر أعراضها سلبًا في جودة النوم. أضِف إلى ذلك، إنّ بعض الأدوية المخصّصة لعلاج هذه الحالات قد تُسهِم هي الأخرى في نشوء الأرق. فضلًا عن ذلك، يطرأ مع التقدّم في السنّ خلل في الساعة البيولوجيّة الداخليّة للجسم، ممّا يؤدي إلى اختلال في انتظام دورات النوم والاستيقاظ الطبيعيّة.

لا تقتصر أسباب الأرق على ما ذُكر فحسب، فهناك عوامل إضافيّة عديدة لا يمكن حصرها جميعًا. وتشمل قائمة جزئيّة منها: أدوية مضادّة للاكتِئاب، أدوية لتنظيم ضغط الدم، أدوية مضادّة للحساسيّة أو لعلاج احتقان الأنف، أدوية مخصّصة لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، إضافة إلى النيكوتين الناتج عن التدخين، والكافيين الموجود في القهوة والمشروبات المنبّهة، والمشروبات الكحوليّة، بل وحتّى تناول وجبة غنيّة وثقيلة قبيل النوم. كلٌّ من هذه العوامل قد يُصعّب عمليّة الخلود إلى النوم، ويُربِك الإيقاع الطبيعيّ لدورات النوم والاستيقاظ.

هناك قائمة طويلة من الأمراض والحالات الطبّيّة التي قد تسهم في ظهور الأرق، ومنها زيادة الوزن، وانقطاع النفس النوميّ وصعوبات التنفس. رجل يعاني من زيادة الوزن نائم | Motortion Films, Shutterstock

في تلك الليلة، تاه نوم الملك

الاستغراق في النوم هو عمليّة معقّدة يمرّ فيها الإنسان تدريجيًّا من حالة اليقظة إلى النوم. عندما نغفو، يتحوّل جسدنا من حالة وعي إلى حالة فقدان وعي نشِطة، يكون فيها الدماغ في حالة راحة نسبيّة مقارنةً بنشاطه الطبيعيّ، وتصبح استجابته للمؤثّرات الخارجيّة محدودة. ويعتمد هذا الانتقال على عدّة عوامل، من بينها الساعة البيولوجيّة الداخليّة للجسم، والتوازن الدقيق بين الناقلات العصبيّة في الجهاز العصبيّ – وهي جزيئات تُستَخدم في التواصل بين خلايا الأعصاب.

خلال مرحلة الاستغراق في النوم وفي أثناء النوم ذاته، ينتقل الدماغ بالتناوب بين عدّة مراحل نوم، تختلف فيما بينها في طبيعة النشاط الدماغيّ وعمق النوم. عادةً ما يتكوّن نوم الإنسان من دورات تستمرّ حوالي ساعة ونصف، ويُعترف في كلّ دورة بأربعة مراحل مميّزة. في بداية الدورة، يكون الدماغ في حالة انتقال بين اليقظة والنوم الخفيف، ثمّ في المرحلتين التاليتين يصبح النوم أكثر عمقًا، وأخيرًا يصل إلى مرحلة حركة العين السريعة (REM) – وهي مرحلة تتميّز بحركات عين سريعة، وزيادة نشاط الدماغ أثناء النوم. هذه المرحلة هي التي نحلم فيها ونعالج خلالها المشاعر والذكريات. إذا ثبّتنا أقطابًا كهربائيّة على فروة الرأس، وسجّلنا نشاط خلايا الأعصاب خلال النوم، سنجد أنّ كلّ من المراحل الأربعة يتميّز بنمط كهربائيّ مختلف. وأيّ اضطراب في هذه العمليّة المعقّدة قد يعيق القدرة على الاستغراق في النوم، أو الانتقال بين مراحل النوم المختلفة أو الدورات المتعاقبة.

فما الذي يمنع المصابين بالأرق من النوم؟ تُشير إحدى الفرضيّات إلى أن من يعانون من الأرق، يختبرون فرطًا في نشاط أجهزة أجسامهم على مدار اليوم والليل. على سبيل المثال، وُجد أنّ الأشخاص الذين يعانون من الأرق يظهرون نشاطًا دماغيًّا مرتفعًا، ومستويات غير طبيعيّة من الهرمونات، ومعدّل ضربات قلب مرتفع مقارنةً بالأشخاص الذين يتمتّعون بنوم طبيعيّ. أمّا النظريّة الثانية، فتركّز على عدم التوازن في نشاط الناقلات العصبيّة، مثل السيروتونين، وحمض الغاما-أمينوبيوتيريك (GABA) والأوركسين. أمّا النظرية الثالثة، المعروفة بالنموذج المعرفيّ، فتشير إلى أن الأفكار والتصوّرات والسلوكيّات السلبيّة التي يحملها الشخص لا تساعد على النوم، بل على العكس، تثير ردود فعل “القتال أو الهروب” التي تهدف إلى تجهيز أجهزة الجسم لمواجهة حالات الخطر، ما يسبّب للإنسان ضيقًا نفسيًّا وقلقًا يتفاقم بمرور الوقت ويعوّق النوم.

إحدى الفرضيّات ترجّح أنّ المصابين بالأرق يعانون من فرط نشاط في أنظمتهم الجسديّة، سواء خلال ساعات النهار أو أثناء الليل. امرأة مسنّة مستيقظة في سريرها | amenic181, Shutterstock

تصميم تغيّر في السلوك

ما الحلول الممكنة لمَن يعانون من الأرق؟ المنهج الأول للوقاية يُعرف باسم النوم الصحي، ويرتكز في جوهره على تعديل نمط الحياة، لا سيّما السلوكيات التي تسبق وقت النوم. يشمل هذا النهج: الالتزام بأوقات نوم واستيقاظ منتظمة، اتباع نظام غذائيّ متوازن، ممارسة نشاط بدنيّ منتظم خلال اليوم، الامتناع عن الأكل ليلًا، تقليل استهلاك الكحول والمنبّهات، وتهيئة بيئة نوم باردة، هادئة ومظلمة. أمّا محبّو القيلولة، فيُنصحون بالتخلّي عنها خلال ساعات النهار، واستبدالها بالخروج إلى ضوء الشمس – وهما خطوتان يمكن أن تُسهّلا عملية الخلود إلى النوم ليلًا. ومن بين مزايا التعرّض للضوء الطبيعيّ، أنّه يُسهم في مزامنة الساعة البيولوجيّة الداخليّة للجسم، ويُساعد على تنظيم توقيت إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دورًا مركزيًّا في تحفيز النوم.

نهجٌ آخر، منبثق من مجال العلاج السلوكيّ المعرفيّ (CBT)، يركّز على تقليل المحفزات، من خلال استبعاد أيّ نشاط غير مرتبط بالنوم من غرفة النوم. ويشمل ذلك الانشغال بأفكار مزعجة، القراءة، استخدام الهاتف الذكي أو مشاهدة التلفاز. الهدف من هذا التوجه هو تقليص الوقت الذي يقضيه الشخص مستيقظًا في السرير، وتعزيز الربط الذهنيّ بين السرير والنوم فقط. ومن التوصيات العمليّة التي تنسجم مع هذا النهج: الدخول إلى السرير فقط عند الشعور بالنعاس؛ وإذا لم يتمكّن المرء من النوم أو استيقظ في منتصف الليل، فعليه مغادرة السرير والعودة إليه فقط عندما يعود الإحساس بالنعاس؛ الامتناع التامّ عن أيّ نشاط في السرير عدا النوم أو العلاقة الزوجيّة؛ النوم يجب أن يكون في السرير فقط، وفي الليل فقط؛ وينبغي مغادرة غرفة النوم بأسرع وقت ممكن بعد الاستيقاظ.

منهج في العلاج السلوكيّ المعرفيّ يركّز على إبعاد كل نشاط لا يرتبط بالنوم، مثل القراءة، استخدام الهاتف الذكيّ أو مشاهدة التلفاز. زوجان في السرير يتصفّحان هواتفهما | Tero Vesalainen, Shutterstock

طرق أُخرى إلى النوم

أسلوب سلوكيّ فعّال آخر هو تقييد النوم. يُعد “تقييد النوم” من الأساليب السلوكيّة التي أثبتت فعاليّتها الكبيرة، ويُطبق هذا النهج تحت إشراف معالج مختصّ، بهدف تقليص فترات الاستيقاظ أثناء الليل. في هذه الطريقة، يُحدّد في البداية وقت محدود للاستلقاء في السرير، ويُزاد تدريجيًّا مع التقدّم في العلاج. خلال الأسبوعَيْن الأوّلَيْن، يُطلب من المريض أو المريضة تسجيل مفكّرة نوم، لتقييم ما يُعرف بـ”كفاءَة النوم” – أي نسبة الوقت الذي يُقضى فعليًّا في النوم، مقارنةً بإجماليّ الوقت في السرير. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يخلّد إلى النوم في الحادية عشرة ليلًا ويستيقظ عند الثامنة صباحًا، لكنّه ينام فقط ستّ ساعات من أصل تسع، فإنّ كفاءَة نومه تبلغ 67%؛ لذلك، يوصي المعالج في هذه الحالة بأن يقتصر وقت النوم على ستّ ساعات فقط، كأن يُسمح له بالنوم من منتصف الليل حتّى السادسة صباحًا. يُتابع المعالجون بعد ذلك تطوّر كفاءَة النوم عن كثب: فإذا ارتفعت النسبة إلى ما يزيد عن 85%، يُمنح المريض وقت نوم إضافيًّا تدريجيًّا؛ وإذا انخفضت دون ذلك، يُعاد تقليل مدّة النوم. وقد يستغرق هذا العلاج أسابيع عدّة، إلى أن يصل المريض إلى نوم كافٍ ومنتظم إلى حدّ كبير.

القلق والأفكار المزعجة قد يعرقلان بشدّة عمليّة الاستغراق في النوم، ولذلك يُنصح أحيانًا باستخدام تقنيات للاسترخاء والتهدئة خلال النهار وقبيل النوم. من بين هذه التقنيات: استرخاء العضلات، اليقظة الكاملة (Mindfulness)، التخيّل الموجّه، تمارين التنفس، التأمّل (Meditation)، أو حتى الاستماع إلى كتاب صوتيّ أو موسيقى هادئة.

وأخيرًا، ظهرت في السنوات الأخيرة أدوات رقميّة توفّر برامج مساعدة ذاتيّة لمن يعانون من الأرق، تعتمد على أساليب سلوكيّة ومعرفيّة، وتُدار عبر الإنترنت مع توجيه وإشراف مهنيّ. يمتاز استخدام هذه الأدوات بالبساطة، كما أنه يوفّر الجهد والمال، وقد تبيّن أنّها فعّالة في التخفيف من حدّة الأرق. ومن الجدير بالذكر أنّ هيئة الخدمات الصحّيّة الوطنيّة البريطانيّة (NHS) توفّر بالفعل مثل هذه البرامج الرقميّة لسكّان المملكة المتّحدة.

القلق والأفكار المزعجة قد تعيق بشدّة عمليّة الاستغراق في النوم. شابَّة تمارس التأمّل في سريرها | Zhenny-zhenny،Shutterstock

علاجات دوائيّة لنومٍ هادِئ

تُعتبر الأساليب السلوكية فعّالة بقدر فعاليّة الحبوب المنوّمة والأدوية الأخرى التي تُستخدم لتحفيز النوم. وتوصي الإرشادات الطبّيّة الحديثة، التي أصدرتها جمعيّات طبّ النوم حول العالم، بإعطاء الأفضليّة لهذه الأساليب، نظرًا لأنّها أكثر أمانًا من الأدوية، وخطر تأثيرها السلبيّ على المرضى يُعدّ منخفضًا للغاية. مع ذلك، هناك من يَحجم عن تبنّيها، إمّا لأنّها تتطلّب استثمارًا من الوقت أو المال، أو لأنّها تفرض جهدًا سلوكيًّا للتغيير، أو ببساطة لأنهم لا يثقون بفعاليّتها. في مثل هذه الحالات، يقترح الأطباء اللجوء إلى أدوية منوّمة، أو إلى مزيج يجمع بين العلاج الدوائيّ والعلاج السلوكيّ.

عادةً ما تؤدّي الأدوية المنوّمة وظيفتها بفعاليّة، لكنّها قد تسبّب اعتمادًا جسديًّا ونفسيًّا؛ أي أنّ المريض يعتاد عليها ويجد صعوبة في النوم من دونها. إضافةً إلى ذلك، قد يُطوّر المستخدمون مع الوقت تحمُّلًا للدواء، أي أنّ فعاليّته تبدأ بالتراجع، ممّا يستلزم زيادة الجرعة أو استبداله بدواء آخر. لهذا السبب، فإنّ فترة الاستخدام الموصى بها لمثل هذه الأدوية لا تتجاوز عادةً شهرًا واحدًا. بمعنى آخر، فهي مخصّصة لحالات الأرق العابر والمؤقّت، بينما يظلّ الأشخاص الذين يعانون من أرق مزمِن دون علاج دوائيّ طويل الأمد.

يُذكر أيضًا أنّ بعض الفئات لا يُوصى بإعطائِها أدوية منوّمة، مثل النساء الحوامل، كبار السن، مدمني الكحول، المصابين بأمراض الرئة أو الكبد أو الكلى، والأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم. أما الآثار الجانبيّة الشائعة لمعظم الأدوية المنوّمة، فتشمل الشعور بالنعاس خلال النهار، اضطراب التناسق الحركيّ، ضعف التركيز والذاكرة ومعالجة المعلومات – وإن كانت بدرجات متفاوتة من حيث التكرار والخطورة.

الأدوية المنوّمة قد تؤدي إلى اعتماد جسدي ونفسي، أي أن المريض يعتاد عليها ويُصبح من الصعب عليه النوم دون تناولها. رجل مسنّ يتناول دواءً منوّمًا | YAKOBCHUK VIACHESLAV، Shutterstock

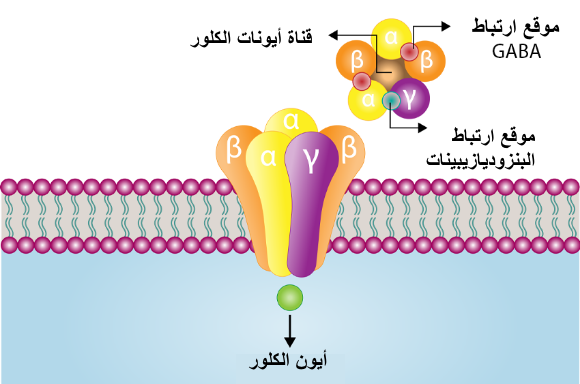

المجموعة الدوائيّة الرئيسة المستخدمة لتحسين النوم تُعرف بالبنزوديازيبينات، وهي أدوية تُثبط نقل الإشارات العصبيّة في الدماغ، ممّا يُقلّل من الاستجابة العصبيّة، ويُحدث تأثيرًا مهدئًا أو منوّمًا. تعمل هذه الأدوية من خلال تنظيم نشاط مستقبل GABAA في الخلايا العصبيّة. فعندما ترتبط جزيئة الناقل العصبي GABA بهذا المستقبل، يُفتح مسار لدخول أيونات الكلوريد إلى داخل الخليّة، ممّا يؤدّي إلى تثبيط الإشارة العصبيّة. أمّا جزيئة البنزوديازيبين، فهي ترتبط بموقع مختلف على نفس المستقبل، وتُغيّر من بنيته الفراغيّة، ممّا يسمح بمرور كمّيّة أكبر من أيونات الكلوريد، وبالتالي تُثبَّط الخليّة العصبيّة بصورة أعمق، ويُعزَّز التأثير المهدئ.

تختلف المركّبات الدوائيّة المنتمية إلى عائلة البنزوديازيبينات فيما بينها من حيث بعض خصائصها الدوائيّة، مثل سرعة تأثيرها، ومدّته، وطبيعته – سواء كان الهدف منها التنويم، التهدئة، تخفيف القلق أو الوقاية من النوبات والاختلاجات العضليّة. تُعدّ البنزوديازيبينات ذات المفعول القصير (6 إلى 7 ساعات) مناسبة لعلاج الأرق، بينما تُستخدم تلك ذات المدى المتوسّط إلى الطويل (12–15 ساعة) في معالجة اضطرابات القلق. قد تسبّب البنزوديازيبينات المخصّصة لعلاج الأرق نعاسًا خلال النهار، وتشوّشًا ذهنيًّا، وضعفًا في القدرة على اتّخاذ القرارات، كما قد تؤدّي إلى دوخة، وأفكار وسواسيّة وتململ نفسيّ. بالإضافة إلى ذلك، قد ينشأ لدى المستخدمين تحمُّل دوائيّ مع مرور الوقت، ما يستدعي زيادة الجرعة لتحقيق الأثر ذاته، وكذلك قد تتطوّر تبعيّة نفسيّة وجسديّة للدواء، ممّا قد يؤدّي إلى أعراض انسحابيّة حادّة عند التوقّف المفاجِئ أو تقليل الجرعة بشكل غير تدريجيّ.

فئة دوائيّة إضافيّة تُستخدم لعلاج الأرق تُعرف باسم “اللا-بنزوديازيبينات” أو “عقاقير-Z”. تتميّز هذه المركّبات ببنيَة جزيئيّة مختلفة عن تلك الخاصّة بالبنزوديازيبينات، لكنّها تعمل وفق آليّة مشابهة؛ إذ ترتبط بنفس المستقبل العصبيّ GABAA، لكنّها تتركز في مواقع معيّنة منه، مما يمنحها تأثيرًا مهدّئًا أكثر تحديدًا مع فعاليّة أقلّ في تقليل القلق أو منع التشنّجات. الآثار الجانبيّة لأدوية-Z شبيهة بتلك الخاصّة بالبنزوديازيبينات.

يرتبط جزيء البنزوديازيبين بموقع معيّن على مستقبل GABA، ممّا يؤدّي إلى تغيير في بنيته الفراغيّة، الأمر الذي يسمح بدخول عدد أكبر من أيونات الكلور إلى داخل الخليّة العصبيّة، ويثبط بذلك نقل الإشارة العصبيّة. مستقبل GABA على غشاء خليّة عصبيّة – منظر من الأعلى. | Ph-HY, Shutterstock

الميلاتونين ولاعب جديد في الساحة

وسيلة علاجيّة أخرى هي الميلاتونين، هرمون يعزّز النوم ويُفرَز من الغدّة الصنوبريّة في الدماغ. يُعرف الميلاتونين أيضًا بـ”هرمون الظلام”، إذ تزداد مستوياته مع حلول المساء، وتنخفض عند تعرّض العينَيْن للضوء. لهذا الهرمون دور جوهريّ في تنظيم عمليّات النوم وضبط الساعة البيولوجيّة الداخليّة للجسم.

مع التقدّم في العمر، تطرأ تغييرات على دورات النوم واليقظة، يُعتقد أنّها ناتجة عن انخفاض مستويات الميلاتونين في الجسم. وقد أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين تجاوزوا سنّ الخامسة والخمسين، ويعانون من اضطرابات النوم لديهم إنتاج منخفض من الميلاتونين، مقارنةً بأقرانهم الذين لا يعانون من مشكلات في النوم.

بشكل عامّ، يُوصف الميلاتونين لمن تجاوزوا سنّ 55 على شكل دواء يُعرف باسم “سيركادين (Circadin)”. ويُعتبر هذا الدواء أكثر أمانًا من البنزوديازيبينات، إذ لا يؤثّر سلبًا على الوظائف الإدراكيّة، كما لا يؤدّي إلى تطوّر التحمل الدوائيّ أو الاعتماد النفسيّ. وقد خضع سيركادين لتجارب سريريّة، وتمّت الموافقة عليه لعلاج يستمرّ لمدّة 13 أسبوعًا، وهي فترة يُمكن خلالها إعادة “معايرة” أنماط النوم لدى المريض، لتقترب من النمط السليم حتّى بعد انتهاء العلاج. مع ذلك، نظرًا لأنّ مستوى الميلاتونين في الجسم يعود بعد العلاج إلى حالته الطبيعيّة، يواصل كثير من المرضى استخدامه على نحو دائم. ورغم أنّ هذا الاستخدام المطوّل لا يُعدّ في الوقت الحالي مثار قلق طبّيّ كبير، فإنّه لا تتوفّر بعد أدلّة علميّة كافية تؤكّد بشكل قاطع أنّ الاستعمال الطويل الأمد للميلاتونين آمن أو فعّال.

مؤخّرًا، أُضيفَ دواء جديد نسبيًّا إلى قائمة الأدوية المتاحة في السوق لعلاج الأرق، وهو “لومبوريكسنت” (Lemborexant)، الذي يُسوّق تحت الاسم التجاري Dayvigo. ينتمي هذا الدواء إلى فئة من المركّبات التي تعمل على حجب مستقبلات الناقل العصبيّ أوركسين (Orexin)، وهو ناقل يضطلع بدور محوريّ في تنظيم دورات النوم واليقظة في الدماغ. عند تفعيله، يُعزّز الأوركسين حالة اليقظة، وبالتالي فإنّ تثبيط مستقبِله يساهم في تحفيز النوم، من خلال معالجة فرط التنبيه العصبيّ – أي النشاط المفرط في أجهزة الجسم – وهو أحد الأسباب الجوهريّة لنشوء الأرق في المقام الأوّل.

إنّ آلية عمل لومبوريكسنت، المختلفة عن تلك الخاصّة بالبنزوديازيبينات، تُساهم أيضًا في ملف أمان محسّن لهذا الدواء. أظهرت مراجعة لدراسات عديدة شملت نحو ألفَي مشارك، أنّ الدواء قلّص من الوقت اللازم للغفو بحوالي عشر دقائق، كما خفض مدّة الاستيقاظ الليليّ بنحو عشرين دقيقة. علاوةً على ذلك، دراسة أُجريت في اليابان بعد طرح الدواء في السوق أعادت تأكيد فعاليّته وسلامته، بل أظهرت نتائج أكثر إيجابيّة: فقد قلّصت مدّة الدخول في النوم بنحو نصف ساعة، وزادت من إجمالي مدّة النوم بقرابة ساعة ونصف.

دواء من عائلة البنزوديازيبينات مخصّص لعلاج الاكتئاب والقلق، ويستخدمه الكثيرون كعلاج للأرق. قرص لورازيبام | Sonis Photography, Shutterstock

خارج الإطار

إلى جانب وصف الأدوية المخصّصة لعلاج الأرق، يلجأ بعض الأطباء إلى وصف أدوية أُعدّت أصلًا لمعالجة حالات صحّيّة أُخرى. يُطلق على هذا الاستخدام اسم “الاستخدام خارج التوصيف” (off-label). من بين هذه الأدوية: مضادّات الاكتئاب، أدوية الذهان وحتّى مضادات الحساسيّة – وكلّها تملك تأثيرًا مهدّئًا يساعد على النوم، إلى جانب تأثيرها العلاجيّ الأساسيّ. نظرًا لعدم وجود قيود قانونيّة أو تنظيميّة صارمة على مدّة استخدام هذه الأدوية، خلافًا لما هو معمول به مع أدوية الأرق الرسميّة، يفضل بعض الأطبّاء وصفها كبديل.

إحدى هذه الأدوية هي لورازيبام، دواء شائع لعلاج القلق والاكتئاب. محبّو الموسم الثالث من مسلسل “اللوتس الأبيض” سيتعرّفون عليه فورًا، إذ يُعدّ الدواء المفضل لدى فيكتوريا راتليف، الأمّ المتغطرسة والمرفّهة لعائلة مختلّة من ولاية كارولاينا الشمالية. تستخدمه، كما تقول، لتخفيف قلقها الاجتماعيّ، وتعرّضه أيضًا على زوجها الذي يعاني صعوبة في النوم. نتيجةً لذلك، يظهر الاثنان في المنتجع الفاخر مشتّتي الذهن، مترنّحين ومشوَّشين – في تجسيد واضح للآثار الجانبيّة لهذا النوع من الأدوية.

غالبًا ما يواجه من يعانون من الأرق خيارًا صعبًا، أمّا التعايش مع اضطرابات النوم، أو اللجوء إلى العلاج الدوائيّ – إذ إنّ كلّ خيار ينطوي على مخاطر صحّيّة محتملة. فالأرقُ يؤثّر سلبًا على جودة الحياة والصحّة الجسديّة والنفسيّة، بينما توفّر الأدوية راحة سريعة لكنّها قد تكون مصحوبة بأعراض جانبيّة مزعجة، بل وأحيانًا بحالات من الاعتماد الجسديّ أو النفسيّ.

لا يوجد حلّ سحريّ للأرق. مع ذلك، أثبتت العلاجات السلوكيّة والمعرفيّة فعاليّتها في تحسين الحالة بشكل ملحوظ، ودون أن تشكّل خطرًا حقيقيًّا. إذا كنتم تعانون من صعوبات في النوم، يُنصح بالتوجّه إلى أطبّاء مختصّين في هذا المجال، والتفكير معهم بتمعّن في مزايا وعيوب كلّ خيار علاجيّ، ومدى ملاءَمته لطبيعتِكم واحتياجاتِكم الخاصّة.